佛弟子文库

佛弟子文库众生因为住于虚妄不实之相而起烦恼困惑,并由此造业,导致种种痛苦。如果我们想要从中解脱,就必须断除对一切假相的执著,那么,如何才能做到这一点呢?

首先,要用智慧去透视世间一切事物。认识到因果和无常的规律,认识到空性的了不可得,只有洞悉事物的真相,我们才不会被它的假象所迷惑,才不会住著其上。也只有这样,才可以避免贪嗔痴烦恼的生起,避免生命中由住著而带来的痛苦。

在我们所熟悉的《金刚经》中,须菩提请教佛陀:“善男子善女人,发阿耨多罗三藐三菩提心者,云何应住?云何降伏其心?”整部《金刚经》都是在回答这两个问题。“云何应住”,即修行者的心如何住?“云何降伏其心”,即通过什么方法来降伏我们的心?

佛陀对这个问题的回答是:“无住生心”。无住,就是不住于相。菩萨在修布施时要不住于相:“菩萨应无所住而行布施,所谓不住色布施,不住声香味触法布施”,如若不然又会如何呢?“若菩萨心住于法而行布施,如人入暗则无所见;若菩萨心不住于相而行布施,如人有目日光明照见种种色。”不住相布施,就是在修布施时观三轮体空,不住于能施的我相,受施的他相,及所施的物相。倘若在布施时心有所住,则布施有限,功德也有限;布施时心无所住,则布施无限,功德也像虚空一样不可思量。

菩萨在度众生时也要不住于相:“所有一切众生之类:若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想,非无想,我皆令入无余涅槃而灭度之,如是灭度无量无边众生已,实无众生得灭度者。何以故?若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相即非菩萨”。菩萨广度一切众生,却不能住于度生相,不能有能度的我相,所度的众生相。菩萨如果在度生时尚有我相、众生相,就没有资格被称为菩萨。

在佛法的学习过程中也要不住于相:“是诸众生,若心取相,则为著我人众生寿者;若取法相,即著我人众生寿者;何以故?若取非法相,即著我人众生寿者,是故不应取法,不应取非法。以是义故,如来常说汝等比丘,知我说法,如筏喻者,法尚应舍,何况非法。”通常,人们没有学习佛法以前,住著于世间相;学了佛法之后,又住著于佛法。其实,只要是住相,一样都能成为修道的障碍。就像落在眼中的金子与沙子,对眼睛会构成同样的影响。所以,修学佛法不但不能住于世间相,也不能住于佛法。

在修证佛法的过程中,同样要不住于相:须陀洹没有得须陀洹的果相,斯陀含没有得斯陀含的果相,阿那含没有得阿那含的果相,阿罗汉也没有证得阿罗汉的果相。因为,阿罗汉如果认为我得阿罗汉果,那就是有我人众生寿者相。《金刚经》又说:“须菩提,我于阿耨多罗三藐三菩提,乃至无有少法可得。”须陀洹等四种果位是声闻乘行者证得的果位,阿耨多罗三藐三菩提是无上佛果。三乘行者在修证佛法过程中,以般若智慧证诸法实相,能所双亡,无智无得,如果取相妄生分别,早就和真理不相应了。

《金刚经》中处处都在提醒我们不住于相:“凡所有相,皆是虚妄”;“离一切诸相,即名诸佛”;“实相者即是非相”;“于一切法应如是知,如是见,如是信解,不生法相”;“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来”……

要证得实相,必须以般若去观察一切:“如来身相者,即非身相”;“庄严佛土者,即非庄严,是名庄严”;“如来说三十二相,即是非相,是名三十二相”;“所言众生者,即非众生,是名众生”……从而达到无住生心的效果。

禅宗发展到五祖之后,开始以《金刚经》思想作为修证指南,其后,六祖也是因听闻“应无所住,而生其心”而大彻大悟。而惠能大师的得法偈:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”,也正体现了般若空无相的道理。

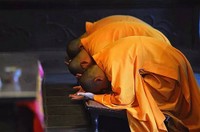

六祖的《坛经》,也是以无住相修行来教授后世的学人。对于烦恼与菩提的区别,祖曰:“前念著境即烦恼,后念离境即菩提”。烦恼与菩提仅在执境与离境的一念之差,执相就是烦恼,不执相则是菩提。

对于见性成佛,祖曰:“世人有八万四千尘劳,若无尘劳,智慧常现,不离自性。悟此法者,即是无念,无忆无著,不起诳妄,用自真如性,以智慧观照,于一切法不取不舍,即是见性成佛。”又说:“若开悟顿教,不执外修,但于自心,常起正见,烦恼尘劳常不能染,即是见性”。佛性每人都本自具足,只为烦恼尘劳不得显现,如能不住于相,佛性便能显现。

对于佛法的修证,六祖同样以无住生心概括了禅宗的几大要领。

“我此法门从上以来,先立无念为宗,无相为体,无住为本。”无念者,对一切境界心不染著,是为无念;无相不住于相才能解脱生命的痛苦。《心经》告诉我们:要用般若智观照一切,认识到世间万物了不可得,就能心无挂碍,无挂碍就无恐怖,从而远离颠倒梦想,到达究竟涅架。涅槃是永恒的幸福宁静,只有证得涅槃,生命才能彻底解脱痛苦。