佛弟子文库

佛弟子文库

面对今日社会种种纷诤、不安、惶惑等乱象,我们要如何建立正确的价值观与人生观呢?其实,世间的事情都是相对的,可是在现实生活当中,许多人却经常从自己得失的角度来衡量事情的好与坏,有些人每天都为蝇头小利而乐而忧,而悲而喜。然而,由于人们看到的只是事情的表象,不知道有很多事情其实无法马上判定是福是祸──许多时候,得到未必是福,失去也不一定是祸。没有挫折就不会有智慧,没有付出就难以有收获,任何事情都必须付出代价。

祸兮福之所倚.福兮祸之所伏

古语道:「祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。」(《老子五十八章》)祸与福的关系,其实是互相依存的,而且可以互相转化。祸是造成福的前提,而福又含有祸的因素。也就是说,在一定的条件下,福会变成祸,祸也可能变成福。但「福祸」间的转化,到底要什么时候才可能出现呢?「盛极必衰,物极必反」,是必然的真理,故《周易》里有「驳极必复」和「否极泰来」的言词,都是向好的方面转化的期待。

因此,反观现时社会局面的混乱与不安,不禁令人对「盛极必衰,物极必反」此一道理,作更深一层的省察与思维。什么是福、什么是祸呢?世间的祸福应如何如何去厘定呢?正如《太上感应篇》说:「祸福无门,惟人自招,善恶之报,如影随形。」人之受祸受福并不是上天赐予的,而是自己造成的,所以佛法说「一切唯心造」,命运决定在自己。可见,社会、人生的种种问题、烦恼,其根源乃在于我们的「心」。这个「心」就是祸福之本、祸福之源,所谓「心能生万物,心能造万物」;「心净则国土净」,心染则国土染,人的行为其实都是由思想所支配;有怎么样的思想,就有怎么样的行为;有怎么样的行为,就有怎么样后果,这是一连串的关系──佛教称之为「因果」。

所以,如果我们想要真正免祸得福,得到安乐、幸福的生活,乃至从凡夫到菩萨、从众生到成佛,就必须努力实践以下几个原则。第一,要以慈悲为中心;第二,以因果为指导;第三,以善恶为行为标准。

(一)、要以慈悲为中心

以世间而言,「仁爱」可以说是我们中国数千年来的传统思想,我国传统文化的中心其精髓就在这两个字。儒家「德治」的思想,其基础就来源于「仁爱」。我们中国人的祖先所提倡的、所强调的,就是要以「仁爱」为中心。

何谓「仁爱」呢?「仁爱」的体现,在于人与人之间要达到和谐,所以《中庸》说「以和为贵」。那么,在这个「和」的原则之下,子女对父母要尽孝道;兄弟之间要和睦;后辈对长辈要尊敬;朋友之间要相互信任,做到「父慈子孝,兄友弟恭」。如此形成的伦理就是「孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻」,这就叫做「伦理道德」或「公德」。这个道德标准是以仁爱为中心,体现在人与人之间要以达到仁爱为主。家庭、父母、兄弟、夫妻、儿女、朋友之间、上下级之间,能达到这个标准,就是「和为贵」的具体呈现。这样的话,人间就没有尔虞我诈,就不会互相欺骗、攻击;整个社会自然就德化了,就会呈现出一种和合向上的现象,就能达到「德治」的理想。就像万物,到了春天在和暖的阳光之下,就会欣欣向荣。万物欣欣向荣,就有生气,而不是杀气。这个「仁爱」思想是我们中国数千年以来的传统思想。

人能如此,就与天心相合,就一片和气,就有种种吉祥的现象,所谓「和气致祥」。反之,人类互相争斗、互相欺诈,就会与天心不合,就会出现种种不正常的现象,例如气候反常、风雨不调,各种灾害频生,这叫做「祸」。所以「仁爱」这个根本思想实在是非常的重要。在中国古代哲学中,无论是儒家或道家,在这方面都讲得很多,尤其是《易经》的内容更是精微深奥,意义深刻。

若以佛法来说,佛教的原理则较高,由仁爱上升到慈悲,这个范围就更广大了。慈悲遍及于生物,遍及于整个三千大千世界,那就比仁爱高等多了。佛教无论是从理论上、实践上,抑或是从内心修养上讲,都讲得更高、境界更深;不过一般人可能无法一下子达到,唯有菩萨才能做到,所以我们就要学菩萨,学菩萨的大悲、大智、大愿、大行,以「慈悲」为中心,以慈悲为出发;有了慈悲,一切问题自然能够迎刃而解。

(二)、以因果为指导

佛教的道德就是以「因果」为指导思想。宇宙世间万事万物,无论是自然现象、社会现象、人生现象,一切一切都离不开因果法则。正如《法身舍利偈》所说:「诸法因缘生,缘谢法还灭;吾佛大沙门,常作如是说。」佛陀最初说法就是说因缘生法:一切万物、一切事相没有因、没有缘起,就没有果。谁也不能否定因果法则。万物是相对的,有善就有恶;有清净就有污染;有无明就有智慧;有烦恼就有菩提,不同的因缘,就有不同的果报,这是绝对肯定的──所谓「种瓜得瓜,种豆得豆;为善受福,作恶遭殃」。这在唯识法相上讲,有六因、四缘、五果。从三世流转来讲,有十二因缘,其中的关系都讲得很微细。

在佛教经典中,说到人生现象、社会现象的,有这几句话:「自作自受,共作共受,先作后受,不作不受。」这是因果法则,自己造了,自己就要受;大家造了,大家就要受。我们先造了这个因,时间成熟了自然就要受这个果。无论时间长短,或今生或来世,都必须要承受,谁也无法逃避。所以说,不作就不受,不造因自然就不会有后果。现时香港社会混乱、不安的局面,到底是谁造成的?香港每一个人其实都有责任。

因此,我们学佛,就是要在起心动念处时时以因果法则警戒自己、规范自己。试想,如果一个人连妄念都不起,还会做恶事、做坏事吗?以佛法来说,起妄念就是造「业」;为佛弟子者,必须要做到身、口、意三业清净;而身业、口业都由意业发动,也就是说,一切以思想为先导,没有思想就没有行动,所以我们要关注、守住自己的思想。

如果我们真的懂得、明白了因果,自然就会在思想深处时常警惕自己,要正确分辨什么是善恶、邪正;什么事该做,什么事不该做。我们可以看到社会上杀人、放火、抢劫、贪污、腐败、欺诈、色情、吸毒、贩毒等罪行,那些以身示法的人,不但损害了自己、破坏了家庭,还危害了社会。究其原因何在呢?就是因为违背了因果,他们起心动念都是恶的、坏的,处处损人,处处害人。所以我们要以因果为指导思想,才能建立真正的道德、法治、和平的社会。

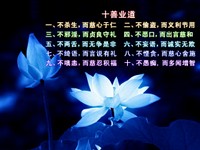

(三)、以善为行为标准

现在世俗很多人都讲道德;但为什么这个所谓「道德」常常行不通、常常出现问题呢?就是因为他们不懂因果,甚至是否定因果。既然否定因果,那还什么道德可言呢?所谓「善行」,若以佛教的定义来说,「善」以利他为前提,而利益他人的结果,最终还是利益自己,所以佛教提倡「自利利他」、「自他两利」;不单现在有利,将来也有利;这就称之为「善」。但是这个「自利利他」,要如何才能做得到呢?

据《优婆塞戒经》载,佛陀告诉善生:菩萨须具足八法,才能自利利他:

一者、寿命长远:寿命是指世间寿命而言,寿命长远的菩萨,成就的功德多,自然自利利他的事业亦大,若寿命短促,成就的功德少,自利利他的事业也小。菩萨求寿命长远,也是自利利他功德的一种。

二者、具上妙色:这是指色身之相应具庄严功德,凡修养功夫高的人,其外在的色相也会表现庄严的气度,令人见了生敬畏心,所以有上好的妙色庄严,可自利利他。

三者、身具大力:这可以分为五力、十力、十三力等等,无论是多少力,菩萨都应修学具足,方可自利利他。

四者、具好种姓:这是依印度古代社会型态说的,当时的印度,分四大种姓。婆罗门、刹帚利是贵族种姓,是好种姓;吠舍、首陀罗是贱姓。凡生于婆罗门种姓者的菩萨,较能自利利他。这不是根据阶级观点,是依因果观点而说的。因为凡过去世造诸善业者,必生好种姓之家;因善根因缘成就菩萨,所以较能自度度他、自利利他。

五者、多饶财宝:修菩萨道必须修布施,修布施有赖多财,所以凡有多饶财宝的菩萨,较能自利利他。

六者、具男子身:菩萨有男子、女子之分,二者比较,男子身菩萨诸多条件胜于女子菩萨,故较能自利利他。

七者、言语辩了:就是辩才无碍,菩萨于诸经义,必须一一明了,才能辩才无碍,用以自利利他。

八者、无大众畏:这可分为自、他二解,自无畏者,是自己于大众前说法无有所畏;他无畏者,是众生乐与亲近而无所畏。无论二者中属于何者,都能自利利他。

相反地,「恶」就是以损人为前提,以致自害害他,最终损害的还是自己;不单现在不好,将来也不好;这就称之为「恶」。这个善恶的定义是相当标准的,因其中蕴含因果道理在内。所以学佛人要以智慧为先导,以利他为前提,在行为上,我们首先必须要有利人的念头,不要处处只想到自己;利他就是「善」,利益众生就是「大善」;害他就是「恶」,害一切众生就是「大恶」。小恶就受小苦,将来的果报较轻一点;大恶就受大苦,三涂地狱的报应都有可能。不单现世受苦,死了以后还要在三涂(地狱、饿鬼、畜生)中再受报,那是非常可怕的。

由此可见,善、恶两个方向,两条道条,到底哪一条可行、应行,自然就很清楚了。

结语

「祸福无门,惟人自招,善恶之报,如影随形」这句话是绝对正确的。所以我们要对自己一切行为,承担责任。我们不要怪责别人、怪责社会,我们要检查自己,自己的心才是祸福的根本。我们愿意走「善」的道路、「福」的道路,还是愿意走「恶」的道路、「祸」的道路呢?在现今价值迷失的社会中,尤其是年青人好高骛远、盲目追求理想的心态,很容易就会判断错误、选择错误、很容易就会走错方向;如果万一不小心真的走错了或做错了,就要懂得觉悟、懂得「回头是岸」;知错能改是永不嫌迟的,怕就怕我们执迷不悟,知错不改,以致一错再错,这样的话,谁也帮不了我们,将来苦果出现之时,才识得后悔,可惜为时已晚矣。

在现实生活中,大部份人往往往都是以我为中心的、都是我执、我见,都是自私自利的,只看到自己,看不到别人;只看到片面,看不到全面;只看到表象,看不到本性或本质;所以佛法就是教导我们要打破我执,放宽心怀,提升道德境界,以大众利益为依归。因此我们学佛就要好好观察自己、调节自己、反省自己、改善自己,令自己在行为上有所轨范,确实能做到不偏不倚、不过不失,那就是必须要以慈悲为本、以因果为指导、以善恶为标准,力求真正做到止恶行善,积极助人,自他两利。佛教自利利他的精神,使人明白人生的最高价值在于为人类社会谋求幸福,成就人们高尚的内心世界,养成高尚的人格,突破小我,成就大我,从而达致净化心灵、和谐社会的目的。如此人们才能获得光明、喜悦、自在的人生。