佛弟子文库

佛弟子文库

说起“五戒”大家并不会感到陌生,“五戒”是中国大乘佛教中最根本的戒律,是一切戒律的基础,由于是佛陀为在家人所设立的,所以五戒也被称为“在家居士戒”。

五戒是指不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。经论上说,受持五戒来世可得人身,或来世可生天上。然而,在家居士为什么要受持五戒?每日只求佛菩萨慈悲救度,有事抱一抱佛脚不好吗?为什么要守戒律呢?

一位大德也曾说过“五戒是通往人天的护照”。五戒是做人的准则,所以受、持五戒是十分重要的事情。佛陀为何为在家居士制定“不杀生”戒律?五戒中第一条就是“不杀生”。

首先,我们应该清楚的认知何为“杀生”?关于“杀生”的名词解释:断命为杀,有情曰生。断有情的性命,就叫做杀生。正是因为有了“杀生”的行为,佛陀才会为在家居士制定了“不杀生”的戒律。

制定此“不杀生”戒律的缘由,可以总结为以下十点:

一、因为杀生会损害其他有情的性命,罪业深重,果报深重。杀生的人要背负杀生的恶业及果报,不容易入解脱之道。

二、因为杀害众生性命的行为,严重违背了大悲心的缘故。

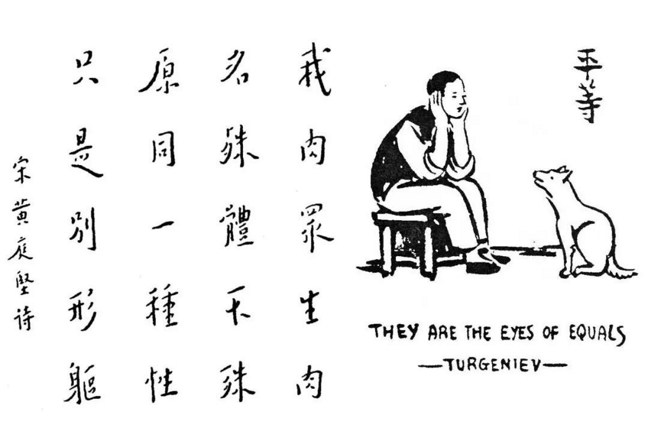

三、杀生是背弃忘恩的行为,因为从无始劫以来每一位有情众生都曾做过我们过去世的父母亲人,我们又怎能忍心杀害曾经的父母呢?

四、损伤善缘。因为我们杀生的行为会与被杀生的对象结下冤仇,后世中不太容易相互救拔,所以离脱离苦海又远了一步。

五、每一位有情众生都本具佛性,于未来世也可以成佛。所以我们应对他们尊敬而不轻视,所以又怎可杀害呢?

六、杀生的行为严重违背了菩萨的无畏布施(无畏布施为布施的一种,在众生身心不安、恐惧、害怕的时候,能够帮助他,消除他的恐惧)。

七、背离菩萨的四摄(布施、爱语、利行、同事)之行。

八、夺杀众生生命,超过盗其所有一切极多、极珍贵之财物。

九、众所周知,诸佛菩萨皆是因对众生广发菩提心、广行菩萨行而成就的。也正是因为众生的存在,诸佛才能最终成佛,如若杀害有情众生,诸佛菩萨又如何成就呢?

十、三世诸佛所讲之法,没有教导众生行杀生的行为的。

对“不杀生戒律”的开缘有三:

一、为救多数之人,而不得已杀害众生。

二、为救三乘圣贤,以慈悲心杀害凶徒,宁可自己犯戒堕入地狱,也不想令此人犯五逆(堕无间地狱)之重罪。

三、狂乱心(即严重之精神病患者)之人。

“杀生”罪业的轻重,对于杀生有五逆罪、重罪、轻罪之分:

一、杀父母、和尚、阿阇黎、阿罗汉为五逆罪,堕无间地狱。

无间地狱:为佛教专有名词,其出自《法华经》、《俱舍论》、《玄应音义》等经书,音译即“阿鼻地狱”,梵文“AvicinarAka”,阿者言无,鼻者名间,“阿鼻”的意思就是无间。无间地狱是八大地狱之第八,也是八大地狱中最苦一个。

五逆罪:佛教谓五种将招致堕无间地狱报应的恶业大罪。《阿阇世王问五逆经》:“有五逆罪,若族姓子、族姓女为是五不救罪,必入地狱无疑。云何为五?谓杀父,杀母、害阿罗汉、鬪乱众僧、起恶意于如来所。”亦省作“五逆”

二、杀人为重罪。

三、杀畜生为轻罪。

还可根据“能杀之心(痴重、嗔贪次之)、所杀生的对象、所用杀法的残忍度的顺序与用心程度”,而得知其罪报的轻重。

受五戒后犯“杀生”戒的果报:

一、堕三恶道。

二、若生人中,多病短命。

三、所感外物,皆少光泽,不久住故。

四、心常怀毒,世世不绝。

五、心怀恐怖。

六、恶梦。

七、众生憎恶。

八、命终之时,狂怖恶死。

受五戒后严守“杀生”戒的果报:

一、戒杀即为修无畏布施。

二、慈心增上,烦恼减少。

三、灭断嗔心,蠲除热恼。

四、少病、长命。

五、众生亲近,鬼神守护。

六、常无恶梦,寝觉快乐。

七、解除怨结,广结善缘。

八、无恶道怖,命终生天。

九、于未来世,富贵自在。

十、受持五戒,若念佛发愿,则必往生净土。

我们人道众生本具恻隐之心,而菩萨行六度万行,又以大悲为首,为了保有人道的根本,我们先须戒杀。而对于有情来说,钱财、名色都是身外之物,最最重要的其实莫过于自身的性命了,所以应须戒杀。

《受戒歌》

明·蕅益大师

受戒易,守戒难,莫将大事等闲看,

浮囊渡海须勤护,一念差池全体残。

理胜欲,便安澜,把定从来生死关,

任他逆顺魔军箭,凛凛孤怀月影寒。